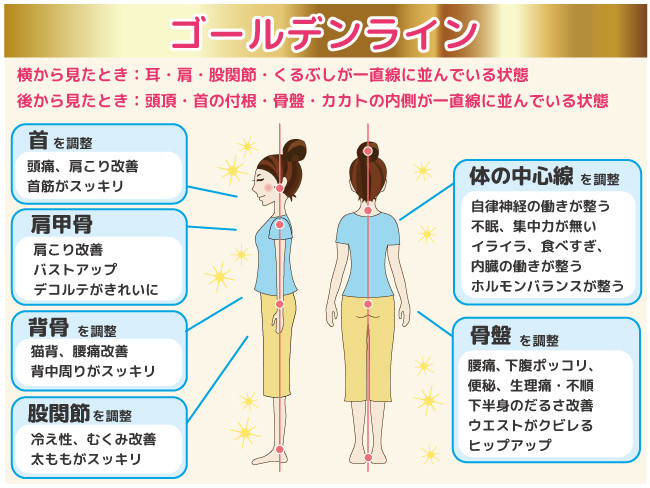

骨盤矯正・側弯整体・姿勢矯正

諦めないでその腰痛!

実は院長の黒岩も学生時代から腰痛に悩まされた1人でした。

色々な治療を受けに行き、多くを学び 試行錯誤して出来た黒岩鍼灸整骨院オリジナル

大阪・堺市で骨盤矯正・側弯整体・姿勢矯正は黒岩鍼灸整骨院で決まり!

ボキボキしないソフトな整体治療のため、小さい子供さんから、女性の方、90歳代のご年配の方まで、幅広い年齢の方が来院されています。

痛みの起きている原因を見つけ、治療するので、ほとんどの方がその場で改善が見られます。

なぜなら、痛みが起きている場所は結果であり、原因は他の場所であることが多いからです。当院では、その根本的な原因を治療するので、自然と結果が出るのです。

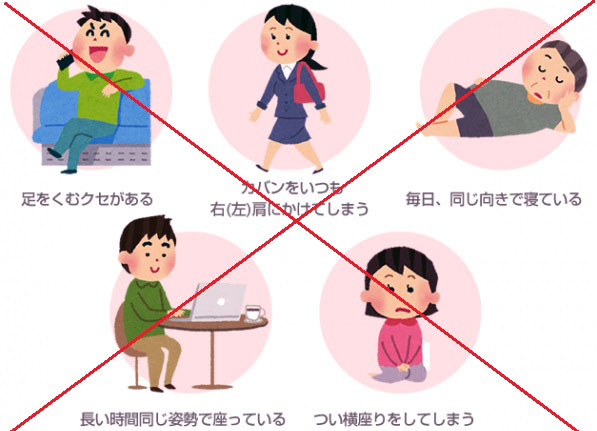

腰が痛いからと腰だけを、肩がこっているからと肩だけをマッサージしてはいませんか?

そのマッサージで腰や首の痛みは治りましたか?その時は気持ちが良くても、体全体のバランスを整えて原因を治療しない限り、痛みはずっとなくなりません。

痛みの場所だけにフォーカスせず、原因を見つけて治療します。

例えば、ひどい肩こりの原因が足のねじれだったり、腰の痛みが骨盤のねじれだったり、首の痛みが肩の巻き込まれが原因だったり・・・。

痛いところや違和感のあるところを直接刺激しないので、患者様からは”不思議な治療”と言われることが多いです。

他にも出来るだけ短期間で治癒していただけるよう、症状別に自宅で出来る簡単なセルフケアの宿題を出します。しっかりセルフケアの宿題をされている方は、治癒のスピードがとても早いです。

根本的原因を治療することやセルフケアを毎日の習慣にすることで治癒率も高いので、口コミで来院される方、ご紹介等家族で来院される方、アスリートの方が多いのが当院のこの整体の特徴です。

骨盤矯正・側弯整体で本来の身体に戻す事ををお薦めします。日々施術を研究しあなたの身体を最高の状態にします!

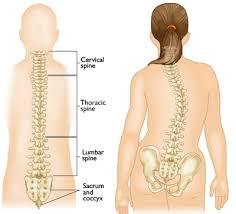

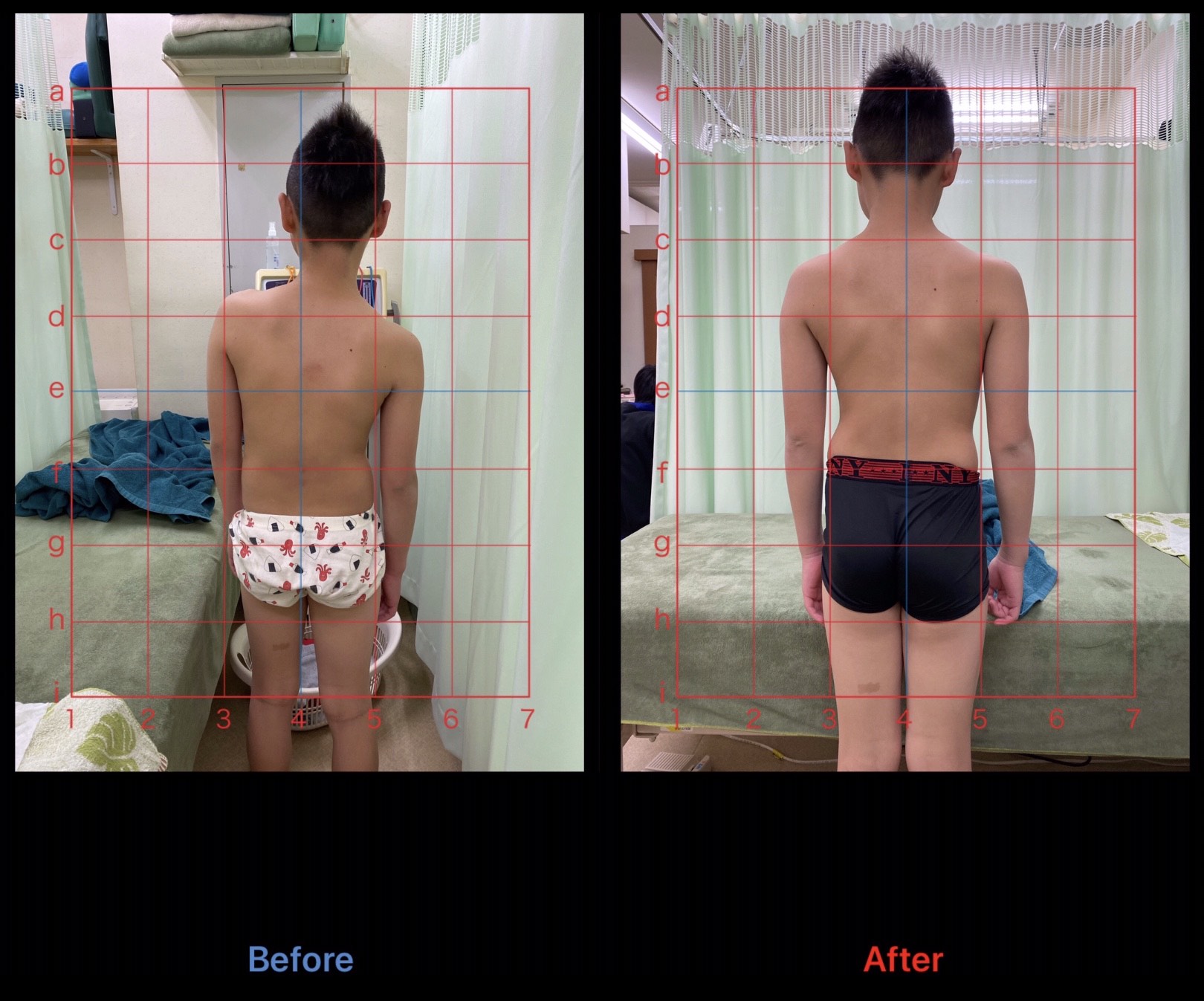

「側弯症(そくわんしょう)」について!

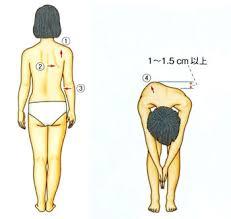

「側弯症(そくわんしょう)」とは背骨が左右に弯曲した状態で、背骨自体のねじれを伴うことがあります。通常、小児期にみられる脊柱変形を指します。 左右の肩の高さの違い、肩甲骨の突出、腰の高さの非対称、胸郭(きょうかく)の変形、肋骨や腰部の隆起(前かがみをした姿勢で後ろから背中をみた場合)、などの変形を生じます。

側弯が進行すると、腰背部痛や心肺機能の低下をきたすことがあります。

側弯症は、弯曲が進行する前に診断して、治療を開始することが大切です。このことから、学校検診も行われています。

治療は側弯の原因や程度、年齢などによって異なります。

特発性側弯症で程度が軽い場合には、運動療法などで経過観察しますが、進行する場合には装具治療を行います。脊柱の成長期である思春期に悪化する場合が多いため、進行する場合は手術による矯正が必要になる場合があります。

また、先天性や症候性で側弯の悪化が予想される場合にも手術を行うことがあります。

当院でのバキバキしない骨盤矯正(側弯整体)と自重トレーニング運動療法を繰り返すことで経過良好な例も多数く、遠方からの御来院も多いです。

※下記は1回の施術例です

個人差はあります

骨盤矯正 リアライン・コア(堺・高石)

【産後 骨盤矯正 リアライン・コア 開発の背景】

骨盤と胸郭は体の中心(コア)にあり、姿勢、脊椎の運動、腰痛などと深い関係があります。

骨盤と胸郭に歪み(非対称性)が生じると脊椎の運動にも異常が生じます。そこで、理想のコアを作るうえで、

◆ 骨盤を対称で、安定させること

◆ 胸郭の下部が左右対称に側方に拡張すること

◆ 骨盤と胸郭の対称性を維持する筋肉が効果的に働くこと

が必要となります。しかし、骨盤と胸郭の対称性を確実に獲得できる方法は、これまで存在しませんでした。そこで、これらの対称性を獲得できる簡便な方法が必要とされていました。

【リアライン・コアとは?】

リアライン・コア(ReaLine CORE)は、コアを構成する骨盤と胸郭の歪みを整える(リアライン)ための運動補助具です。

骨盤ユニットと胸郭ユニットからなります。

◆ 骨盤ユニットを装着して足踏み、歩行、スクワットなどを行うと徐々に骨盤が左右対称な状態に誘導されます。

◆ 胸郭ユニットを装着して深呼吸、後屈運動、回旋運動、上肢の運動などを行うと、徐々に胸郭の下部が左右対称に拡張できるようになります。

つまり、リアライン・コアを装着して運動を行うことで、歪みのない骨盤と胸郭を保った運動パターンを効果的に学習できるのです。

【リアライン・コアの効果】

◆ 骨盤をリアライン

歪んだ骨盤を対称化、安定化

◆ 胸郭をリアライン

下位胸郭を対称化、拡張改善

◆ 運動学習

脳と筋肉が理想のアライメントを学習

【リアライン・コアの使用目的】

1.姿勢改善:骨盤と胸郭の歪みをリアラインすることによって姿勢を確実に改善します。

2.脊柱可動域改善:骨盤と胸郭を左右対称にリアラインすることによって脊柱の可動域を改善します。

3.股関節・肩関節可動域改善:骨盤と胸郭をリアラインすることによって股関節や肩関節の可動域を改善します。

4.筋バランス:骨盤周囲の左右の筋活動のバランスを改善します。

5.コアの安定化:対称で安定した骨盤と胸郭によってコアトレーニングの効果を増大。

トップアスリートが信頼する技術であなたの日々の不調を根本から解決します!

寝違え(筋違い)

寝違えとは、睡眠中に首や肩に過度の負担がかかる体勢を取ってしまうことで、睡眠から醒めたときに、首から肩にかけて痛みを生じるものです。

非常に多い症状であり、ほとんどの人が経験したことがあると思います。症状は数時間で改善する軽度な痛みのみが生じることもあれば、数日にわたって首が動かせなくなるくらいの痛みを生じるものもあり、様々です。

寝違えの多くは椎間関節の障害と考えられていますが、中には頸椎椎間板ヘルニアなどの病気が原因であることもあります。長く症状が続くときや頻繁に寝違えを生じる場合には注意が必要です。

睡眠中、長時間にわたって無理な姿勢を取ることで、首や肩の筋肉が圧迫されて筋肉の一部の血行が低下することや、枕の高さがあっていないことで首の骨に負担がかかり、椎間関節の関節包や靱帯に炎症が生じることなどが原因と考えられています。

また、寝違えを誘発する要因としては、睡眠中に体が冷えて血行が悪くなること、前日の過度なスポーツや長時間のパソコン使用などによる筋肉の疲労などが挙げられます。

脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症のもっとも重要な原因は加齢です。加齢によって骨が変形したり、背骨の周りの靱帯が厚くなったりすると、脊柱管が狭くなり神経を圧迫することがあります。一方で、生まれつき脊柱管が狭かったり、成長の過程で脊柱管が狭くなるような変化が起こったりする場合もあります。

代表的な症状は手や足のしびれや痛み、つっぱり感、指の細かな動作のしにくさ、歩行の不自由さなどです。進行すると、運動障害が悪化するとともに排尿障害などを引き起こし、日常生活に支障をきたすことがあります。症状は左右両側に出ることもあれば、片側だけの場合もあります。また、首より下の高さで狭窄が起こっている場合は、通常手の症状はありませんが、頚部で狭窄が起こると手の症状と歩きにくさなど足の症状の両方が出ることがあります。

代表的な症状は手や足のしびれや痛み、つっぱり感、指の細かな動作のしにくさ、歩行の不自由さなどです。進行すると、運動障害が悪化するとともに排尿障害などを引き起こし、日常生活に支障をきたすことがあります。症状は左右両側に出ることもあれば、片側だけの場合もあります。また、首より下の高さで狭窄が起こっている場合は、通常手の症状はありませんが、頚部で狭窄が起こると手の症状と歩きにくさなど足の症状の両方が出ることがあります。

シンスプリント

シンスプリントとは、ランニングやジャンプなどの運動によって足のすねの内側にある脛骨に痛みが生じる状態を指します。過労性脛部痛、脛骨疲労性骨膜炎、脛骨過労性骨膜炎と呼ばれることもあります。

特に陸上競技(中・長距離走)や、バスケットボール、サッカーなどの走ることが多いスポーツで足の疲労が蓄積したときに発症しやすく、中学生や高校生に多くみられます。

シンスプリントの主症状は、脛骨の中央から下方に生じる痛みと腫れです。

足が地面に着地したときに痛みを感じ、初期にはウォーミングアップや安静によって痛みが消失しますが、根本的な問題を解決しないまま練習を続けていると次第に悪化し、練習中は常に痛みがある状態となります。さらに悪化すると安静にしていても痛みが常に存在し、日常生活に支障をきたすようになります。ただし、長い期間でみると発症後間もなくは痛みが強いものの、運動を続けていくうちに弱くなっていくこともあります。

強い痛みがある場合や安静時にも痛む場合には、脛骨の疲労骨折の可能性もあります。

シンスプリントは主にランニングやジャンプなどの運動によって、ひらめ筋や後脛骨筋、長趾屈筋などの筋肉や筋膜が繰り返し引っ張られることで、すねの内側にある脛骨の骨膜が炎症を起こして痛みが生じます。

発生要因としては、偏平足(足裏が平らになった状態)や回内足(足首が内側に傾いた状態)などの足の形態異常、下腿(膝から足首までの部分)の筋力不足、足関節の柔軟性の低下、足の疲労、クッション性の悪い靴やかかとがすり減った靴の使用などが挙げられます。

また練習環境も関係し、地面が固い場所で練習をすると足に負荷がかかり、シンスプリントを発症しやすくなります。特に練習で走り込みが多くなる時期や、走り始めの時期など、ランニングの量や質が急激に変化するときに起こりやすいといわれています。

アキレス腱炎

アキレス腱炎は、アキレス腱に対して運動負荷が繰り返しかかることで発症します。

アキレス腱は、ふくらはぎの筋肉とかかとの骨をつなぐ場所に位置しており、歩く、走る、ジャンプする、といった動作に関連して負荷がかかる部分です。そのため、長時間のウォーキング、間違ったフォームでの長距離走などを重ねることで、アキレス腱炎が引き起こされます。

アキレス腱は年齢を重ねるにつれて徐々に弱くなり、運動負荷が掛かる際に炎症を起こしやすくなります。また、偏平足の方、底のすりへった靴などを履いて運動をする方などもアキレス腱炎が発症しやすいです。

アキレス腱炎では、アキレス腱に相当するかかとに痛みや圧痛が生じます。また、アキレス腱周囲の腫れや熱感などを伴います。こうした症状は、運動時に惹起されやすいです。

朝方を中心に、アキレス腱の痛みやかかとの動かしにくさを自覚することもあります。慢性化すると、かかとにしこりのようなものが形成されることもあります。

アキレス腱炎が増悪すると、ちょっとした日常の動作でも痛みが引き起こされてしまい、日常生活に支障が生じることがあります。

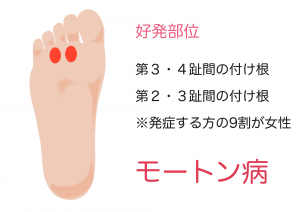

モートン病

個人差はありますが、第3-4足趾間(第3趾と4趾の向かい合う側)のしびれ、疼痛、灼熱痛などの多彩な神経症状が出現します。前足部足底の小さな有痛性の腫瘤を主訴に来院されることもあります。痛みの部位は、第2-3、4-5足趾間のこともあります。

また、痛みは強いことも少なくなく、時には、脛やふくらはぎまで及ぶこともあります。

ゴルフ肘(内側上顆炎)

ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)は肘と前腕をつないでいる筋肉の腱に炎症が起こった状態のことを指します。主な痛みの箇所は、腱が付着している肘の内側の突起部分(上腕骨内側上顆)ですが、ときにその痛みは前腕や手首まで広がることもあります。

ゴルフ肘と呼ばれていますが、ゴルファーにだけ起こるものではありません。握る・前腕を回転させる・手首を屈曲させるような動きを繰り返し行うことで他のスポーツ(例えばテニス、ボーリング、野球など)でも発症します。

また、その他にも工具(ドライバーやトンカチなど)をよく使用したりする職人などでもみられるケガです。

一般的な症状

痛み

肘の内側に痛みを感じますが、時に前腕部まで広がることもあります。

張り

肘に張りを感じることがあります。握りこぶしを作ると痛みます。

弱さ

手や手首が弱くなったような感覚を感じます。

しびれ

上腕骨内側上顆の下には大きな神経が通っている為、ゴルフ肘の影響で神経が圧迫されたりすると、薬指や小指にしびれを感じることがあります。

テニス肘(外側上顆炎)

テニス肘(テニスエルボー)は、同じラケットスポーツのバドミントンや卓球をはじめ、長尺の道具を持つゴルフや剣道など他の競技でも発症します。また、スポーツ競技者だけでなく、重い調理器具を持つシェフやデスクワーク(長時間PCを使用する方)など手首を使う職業、日常生活でも、主婦が重い物を持って発症することも多いようです。

テニス肘(テニスエルボー)は、9割以上の確率で手術をしなくても改善すると言われていますが、腕は日頃良く使う部分だけに一度発症するとなかなか治りにくいのも特徴です。長引いて炎症が慢性化すると手術が必要になることもありますので、早めの治療が重要です。

ばね指

ばね指とは、指に発症する腱鞘炎の一種を指します。ばね指を発症すると、指の付け根の痛みや腫れなどの炎症症状が出現することになります。ばね指の初期症状は朝方に悪化することが多く、日中は指を使用することで症状が改善するようになります。病状が進行すると、“ばね現象”と呼ばれる指がはねるような動作を伴うようになります。

ばね指は、女性ホルモンが関与していることもよく知られており、妊娠後期や更年期の女性に多いのも特徴です。若い人、男性では日常生活上指をよく使うことが原因になることが多く、特にキーボード、スマートフォンの入力作業が関連して発症します。

ばね指は“腱鞘炎”であることから、炎症に関連した症状が出現します。指の付け根における痛みや腫れ、熱感を呈することになります。初期にはばね指の症状は朝方が強く、日常動作を重ねることで徐々に症状が緩和されていきます。靱帯性腱鞘の中には滑膜性腱鞘があり、滑液いわば潤滑油が腱鞘内を流れています。夜間指を動かしていないと、この潤滑油が流れず朝方動き始めが痛いのですが、徐々に動かすにつれ改善するというわけです。

ばね指は進行すると滑膜腱鞘も圧迫され、滑液いわゆる潤滑油が枯れてしまい、指の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなります。さらに締め付けが強くなると腱鞘の前後で腱がこぶのように肥大し、それが腱を通る時に“ばね現象”と呼ばれる症状を見るようになり、腫れた部分が引っかかって、指を伸ばそうと強い力を加えると「カクン」と跳ねるようになります。このように発症するのがばね指です。さらに悪化すると指が動かなくなってしまう(ロッキング)こともあります。

糖尿病や透析、関節リウマチなどに関連して発症するばね指の場合、1か所のMP関節で症状が治まることなく多発性に別の関節にも発症することもあります。

鵞足炎

鵞足炎とは、膝の「鵞足(がそく)」と呼ばれる部位が炎症を起こしている状態です。この「鵞足(がそく)」とは、膝から5cmほど下がったすねの内側にあり、脛骨(けいこつ:すねの骨)に縫工筋、薄筋、半腱様筋の3つがくっついている場所のことです。外見がガチョウの足に似ているという理由で鵞足という名前がつけられました。

鵞足炎の主な症状は痛みです。鵞足(膝から5cmほど下がったすねの内側)を押すと痛んだり、運動後に痛みが出たり、痛みだけでなく腫れを伴ったり、熱を持ったりすることもあります。

深刻な場合には、安静にしていても鵞足が痛むことがありズキズキと痛むような感じを伴います。

鵞足は縫工筋、薄筋、半腱様筋という3つの筋肉がまとまってくっついている場所であるため、動作負荷が集中しやすい構造となっています。これら3つの筋肉は、膝の曲げ伸ばしや膝から下を外側へひねる動作で働きます。

よって鵞足炎は、膝の曲げ伸ばしを頻繁に行ったり、膝から下を外側にひねる(特に外側へのひねり)動作のある運動を継続的に行ったりするアスリートの方に多く見られる疾患です。

原因となるスポーツでは多いのがランニング、バスケットボール、サッカー、水泳の平泳ぎといった、膝に負担のかかるスポーツです。

特に下記のような要因が重なることで鵞足炎へと発展します。

- サイズや形が合っていないシューズの使用

- 運動する際のフォームや方法が不適切

- 準備運動やストレッチ不足

- 運動不足解消のため急に運動を始める

- 体が硬い

- もともと膝に疾患がある

膝は「曲げ伸ばし」を行う部位であるため、じん帯や腱が骨との摩擦によって傷つき、炎症を起こすことがあります。その結果、鵞足炎や鵞足滑液包炎を含む、さまざまな膝の障害が現れます。

鵞足炎や鵞足滑液包炎を起こすと、鵞足炎では鵞足に小さな損傷が生じることで、鵞足滑液包炎では鵞足の下にある「滑液包」に炎症が起こることで痛みを感じます。激痛を伴うこともあります。

※鵞足炎の治療において固定をしないで鍼灸と特殊整体手技によるアプローチで回復を早める特別治療をおこなっています。最短でスポーツに復帰することを可能としています。一般的な電気とマッサージ、テーピング固定ではありません。

顎関節症

顎関節症とは、口を開け閉めするときに顎関節の音がする、口が開けにくい、あごが痛いなどの症状がみられる病気です。また、これらの症状のほかに頭痛、肩こり、めまい、目の疲れなどの多様な副症状がみられることもあります。

顎関節症は2人に1人が経験するともいわれる非常にありふれた病気です。代表的な症状の1つに顎関節の音がありますが、音だけでほかに症状がない、もしくはあっても一時的であれば特に治療の必要はなく、実際に治療が必要になる人は顎関節症のうち5%程度ともいわれています。顎関節症は日常の無意識の習慣などが原因になっていると考えられており、これらを改善することで症状が自然と軽快することも多いです。

顎関節に何らかの症状がある人の割合に男女差はないものの、医療機関を受診する人は女性が多く、特に若い女性と中年女性が多いとされています。

顎関節症には主に以下の3つの症状があります。

- あごの痛み(顎関節痛、咀嚼筋痛)

- 口が開かない(開口障害)

- あごを動かしたときの音(顎関節雑音)

症状は主に食べ物を噛むときや口を動かすときなどによくみられます。また、あごが外れてしまうこともあります。

どの症状が現れるかは人によって異なり、これらのうち少なくとも1つ以上の症状がみられる場合に顎関節症が疑われます。

ただし、これらの症状は煩わしさはあるものの命に関わったり、日常生活を大きく損ねたりするようなものではありません。

足底腱膜炎

足底腱膜は足の指の付け根からかかとの骨まで、足の裏に張られている強靭な腱の膜です。

その主な役割は、

- ・足の甲の骨(アーチ状になって体重を支えている)を支えること

- ・歩行・ランニングにおいて、地面と足部の衝撃を和らげるクッション

になります。

長時間の立ち姿勢やウォーキング、ランニングなど足底に負担の加わる動作を過剰に繰り返すことにより足底腱膜に炎症が生じ、かかとの内側前方から中央にかけて痛みが生じます。この症状が足底腱膜炎であり、特徴的な傾向として、「起床時の歩き出し時に足の裏に痛みが生じる」「しばらく歩いていると痛みがなくなる」などがあります。

足底腱膜にかかる負荷は、

- 圧迫力(足裏にかかる荷重や足を着地させた時の衝撃)

- 牽引力(足を蹴り出すときの引っ張られる力)

によって起こります。

そのため、スポーツ(ランニングやジャンプ動作)、立ち仕事(足の裏で体重を支え続ける)、加齢(後方重心になり、かかとに体重がかかる)など足を酷使することによって、足底腱膜にかかる負荷が大きくなり、炎症や小さな断裂が引き起こされ、かかとや足の裏に痛みをもたらします

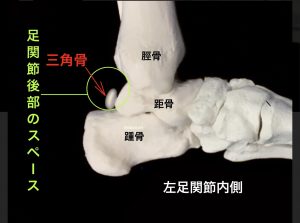

三角骨障害

クラシックバレエやサッカーをしている学生、特に中高生が圧倒的に多く来院されます。

「つま先立ちの姿勢や足の甲を伸ばすと足首の後ろに強い痛みが出ます」と来院されることが殆どです。

三角骨とは、足関節の距骨の後ろにある過剰骨です。過剰骨とは、文字通り本来ない過剰にある骨です。

多くの場合は片足だけに見られます。

珍しいような感じがしますが、三角骨は健常者の約10%にあると言われています。

三角骨障害は、足関節後方インピンジメント症候群の1つです。インピンジメントとは、「挟まる」「衝突」を意味します。

つま先立ちなどで足の甲を伸ばした状態のときに、過剰骨である三角骨が足関節後方で脛骨(けいこつ)と踵骨(しょうこつ)の間に挟まれて痛みが生じることを三角骨障害と呼びます。

三角骨障害は2つの条件が重なったときに生じます。

1つ目の条件は足関節後方に三角骨が出来てしまっている事。

2つ目の条件は部活動などで激しくスポーツをしている事。

とくに、若いバレエダンサーやサッカー選手に多く見られます。

クラシックバレエのポアント(つま先立ち姿勢)やサッカーのインステップキック(足首を伸ばして甲でボールを捉えるキック)で、足の甲を強く伸ばす姿勢(底屈)を何度もする事により発生します。

患者様は学生で中高生が多いため、年齢を考慮して治療は基本的に保存的療法を選択します。

椎間板ヘルニア(頸椎・腰椎)

椎間板ヘルニアは生じる場所によって「頚椎椎間板ヘルニア」「胸椎椎間板ヘルニア」「腰椎椎間板ヘルニア」に分けられます。

頚椎椎間板ヘルニアは頚椎に生じ、特に動きの大きい第3頚椎と第4頚椎の間から第6頚椎第7頚椎の間の中下位部分に生じることが一般的です。胸椎椎間板ヘルニアは胸椎(いわゆる背中の骨)に生じ、腰椎椎間板ヘルニアと比較するとまれです。腰椎椎間板ヘルニアは、5つある腰椎のうち、第4腰椎と第5腰椎、その下にある仙骨の間に多く生じる傾向があります。

椎間板ヘルニアは、何らかの動作によって椎間板に圧力がかかること、あるいは加齢などが原因で生じることがあります。

たとえば、スポーツで体を激しく動かしたり、日常生活で重いものを持ったりすると、椎間板に強い圧力がかかり、髄核(椎間板の中央にあるゼリー状の軟骨)が突出して生じることがあります。また、長時間の前かがみや中腰などの体勢も原因となり、比較的若い方でも発症する可能性があります。

一方、年齢を重ねると加齢によって水分が失われて椎間板が弾力性を失い、変性することで椎間板ヘルニアを生じることがあります。このほか、遺伝や喫煙が関与していることも分かってきました。

頚椎椎間板ヘルニア

主に首や背中、肩などに痛みやしびれ、肩こりなどが現れます。脊髄に障害が生じると、力が入らない、箸が使いにくい、ボタンがかけにくいなどの症状が出ることもあります。

進行すると、尿が出にくくなったり、転びやすくなったりするなど、排尿障害や歩行障害を伴うこともあります。

胸椎椎間板ヘルニア

主な症状は足にしびれが生じたり、力が入らなくなったりします。背中や足に痛みを感じることもありますが、少ないことが特徴です。

進行すると、下肢の筋力低下、排尿障害、歩行障害などの症状が出現します。また、胸椎椎間板ヘルニアが生じている部位によっては、排尿障害のみが生じることもあります。

腰椎椎間板ヘルニア

主な症状は、腰やお尻部分に痛みが生じるほか、太ももやふくらはぎまで痛みやしびれが広がったり、足に力が入らなくなったりすることもあります。

腰椎椎間板ヘルニアでは背筋が伸びていたり横になったりしている状態では症状が軽く、反対に背中を丸めたり、前屈みになったりしている状態だと症状が強くなるのが特徴です。

椎間板ヘルニアで行われる治療には主に保存療法(手術ではない治療)と手術があります。通常は保存療法を行って症状の改善を図り、これによって約85~90%の人が改善するとされています。

しかし、保存療法では効果が現れず症状が長期間続く場合や、痛みやしびれのために日常生活が過度に制限される場合、排尿障害や麻痺症状(筋力の著しい低下)出現の場合などには、突出した椎間板に対して手術が行われます。

四十肩・五十肩

四十肩・五十肩とは、肩関節の運動障害と痛みが現れることです。医学的には”肩関節周囲炎”と呼びます。

40〜60歳代を中心とし、特別な原因がなく発症するとされています。主な症状は片側の肩のみに痛みや運動障害がなどで、ときに日常生活に支障が生じるほどの強い痛みが現れることがあります。